- TOP

- メディア

- ALCONIX's BluePrint

- アルミリサイクルの現場から:日本アルミニウム協会がアルコニックスに見出す循環経済への突破口

アルミリサイクルの現場から:日本アルミニウム協会がアルコニックスに見出す循環経済への突破口

脱炭素社会の実現と資源の安定確保に欠かせないアルミニウムのリサイクル。では、当社グループが行う資源循環ビジネスの現場とは一体どのようなものなのでしょうか?

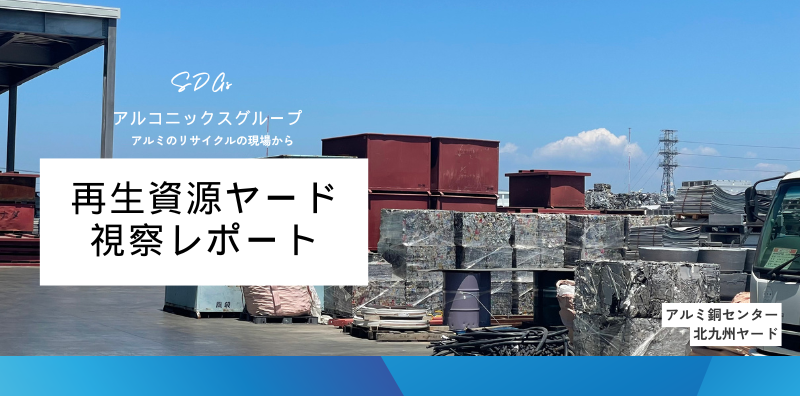

2025年8月1日、アルミニウム産業の発展を目的とする業界団体・日本アルミニウム協会の方々が、資源循環の肝となるアルミスクラップの流通に関する調査の一環として、当社グループ会社で非鉄金属のリサイクル事業を営むアルミ銅センターの2025年1月に竣工されたばかりの新北九州ヤードを視察されました。その様子のレポートとともに、同協会の理事でサーキュラーエコノミー委員会の事務局リーダーを務める 鷹村 淳史 氏のインタビューをお届けします。

金属リサイクルってどうして大切なの?

アルミニウム(以下、アルミ)は、1807年に初めて元素として分離された歴史の浅い金属です。高い通電性や耐食性、強度、そして何より「軽い」ため、飲料缶やアルミホイル、アルミサッシに加え、クルマや鉄道車両、航空機の構成材、高圧配線や電池など幅広い用途を持ち、金属素材としては鉄に次いで2番目に多く使用されています。特に、脱炭素やエネルギー効率の観点から、「軽量化」や「高強度」が重視される自動車産業などを中心に、さらに需要が増えると見込まれています。

一方、アルミは「電気の缶詰」と呼ばれるほど、製錬に膨大な電力を要します。日本では電力コストが高額なため、2025年現在、新地金(鉱石から新たに生産したインゴット)の全量を輸入に頼っています。火力で生産した電気をアルミ精錬に用いる国もあるため、サプライチェーン全体で見た温室効果ガス(GHG)排出量も多く発生しているのが現実です。また、国内で使用される新地金の7割近くをわずか5か国から輸入しており、供給リスクも意識されるようになりました。

このため、企業や家庭の廃棄物からアルミのスクラップを回収し再資源化する、「循環経済(サーキュラーエコノミー)」の重要性が高まっています。日本政府も2025年度版「骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針)」でアルミの循環経済の構築に言及しました。

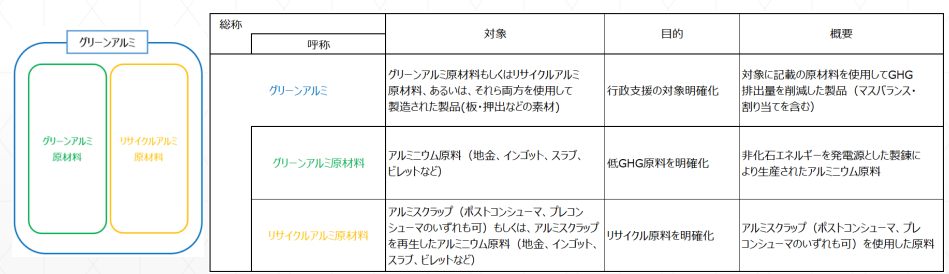

スクラップを使ったアルミ地金(これを「再生地金」と呼びます)は、新地金と比べたエネルギー消費量が約3%で済むので、「グリーンアルミ」と呼ばれる低炭素アルミ製品を作る為の切り札とされています。

出典:一般社団法人 日本アルミニウム協会(2025)「グリーンとリサイクルに関する用語、リサイクル率の計算方法例についての説明資料」(2025年6月9日 公開)

アルミの循環利用に向けた課題

アルミは他の元素を少量混ぜたアルミ合金として多く使われます。特に圧延加工や押出加工に使われる「展伸材」は用途ごとに様々なアルミ合金が用いられ、化学成分などの規格が厳格に定められています。そのため、アルミ再利用を促すには、スクラップの厳密な分別・選別や不純物除去、合金規格の要件緩和などの検討が必要である一方、原材料不足に悩む外国企業の旺盛な買い付けに伴ってスクラップが海外に多く流出し、それを狙った違法な集荷や保管などの不法行為といった課題の解決も求められています。ESG(環境・社会・ガバナンス)の観点から、エンドユーザーがスクラップの出処や関係業者の適正性を重視するようになり、品質保証も兼ねたトレーサビリティ(追跡可能性)についても議論が始まっています。

こうした課題に、原料から製品を作る「動脈産業」と、使用済製品を回収し原料に戻す「静脈産業」は、一体となって、日本国内でアルミのスクラップを資源として循環させる仕組みの構築を目指しています。

日本アルミニウム協会・サーキュラーエコノミー委員会が「再生資源ヤード」にご来訪!

一般社団法人日本アルミニウム協会は、アルミ関係企業の業界団体として、アルミ産業に関する広報や統計の作成、技術開発や人材育成を担っております。中でもサーキュラーエコノミー委員会は、アルミの資源循環に向けた課題解決に取り組んでおり、今回はその調査の一環として、当社グループのアルミ銅センター株式会社が運営する「再生資源ヤード」(福岡県北九州市)を訪問されました。

※本ヤードに関する詳細はこちらの動画もご覧ください。本ヤード見学会開催のきっかけのひとつとなった動画です。

【社長対談】アルコニックス(3036・プライム)非鉄金属リサイクルの集荷量で日本のトップを目指す:アルミ銅センター 編 構想4年かけて完成した新ヤードへの思い

当日は、日本アルミニウム協会の会員企業を含めて16名がヤード内を見学、実際のスクラップ回収や選別の現場を視察しました。また、北九州支店長自らがヤード現場を案内し、品揃えや工場の操業状況、営業活動などについて活発な質疑応答が行われました。

広大な作業場 兼 貯蔵施設では、集荷された原料が使いやすい形に加工されています

さらに、当社グループとのパネルディスカッションも開かれ、スクラップの海外流出の現状や今後のアルミのリサイクルについて、本音トークで白熱した議論が展開されました。

サーキュラーエコノミー委員会の委員長が語る-「プロの眼」から見た「再生資源ヤード」のスゴみ

サーキュラーエコノミー委員会の事務局リーダーを務める 鷹村氏に、本ヤードの印象や、今後のアルミリサイクルの展望について伺いました。

Q:今回の訪問を通じて、どのような印象を持たれましたか?

「これまでも関東、中部、関西のスクラップ問屋さんを訪問してきましたが、(問屋から大規模に集荷・保管する)ヤードの訪問機会は今回が初めてでした。特に印象的だったのは、集められているスクラップの質の高さ。どういった工夫をされて、これだけのモノも情報も集めているのか、大変興味深かったです。

また、アルコニックスの手代木社長がYoutube動画にて『安定供給が大事』とおっしゃっていましたが、本当にその通りだと思います。2トン欲しいと言われたときに確実に供給できる体制を持つことは、業界全体にとっても非常に重要です。いくらリサイクルのための設備投資や技術開発をしても、原料が調達できなければ、設備・技術を生かすことはできません。このように、回収・集荷・供給していただくことが非常に重要で、その先に、選別や溶解技術などがあると思っています。」

Q:当社グループが金属リサイクル事業を営む意義について、どのようにお考えですか?

「アルコニックスは、アルミ製品を供給するだけでなく、回収も行うスキームを持っています。これが非常に大きな強みです。単に集荷するだけでなく、そこから得られる情報や課題を業界全体で共有することで、循環がさらに進むと考えています。」

Q:今後の業界の課題や、当社グループへの期待について教えてください。

「リサイクルを促進するための新たな規格の策定や見直しには、お互いの現状を知る必要があると思います。なぜ、そういう規格になっているのか。もしかしたら、『こういうスクラップは扱えないだろう』と、売り手も使い手も思い込んでいるかも知れない。まずはお互いに現状をきっちり認識するというところに糸口があると思っています。経済産業省が2023年に『サーキュラーパートナーズ』という産官学連携イニシアティブを立ち上げたのですが、その中のビジョン・ロードマップ検討ワーキンググループ(WG)にアルミニウムWGが設けられました。このアルミニウムWGでは、圧延・押出・再生地金メーカーと各関連団体といったスクラップの利用者側に加え、スクラップの供給者側である非鉄金属リサイクルの業界団体にも加わっていただきました。その趣旨は、動脈産業側だけでなく、静脈産業側の意見も反映させることにあります。売り手と買い手との認識ギャップを埋めるためのコミュニケーションが重要です。アルミ製品とアルミスクラップのいずれをも取り扱うアルコニックスには、こうした業界間の橋渡し役としての役割を担う事を期待しています。

また、自動車業界などではトレーサビリティ証明が求められるようになっています。ヤードの役割として、出入荷する物の情報管理と利用者への情報提供が今後ますます重要になるでしょう。」

当社が考える非鉄金属リサイクル事業のこれから

金属、とりわけ非鉄金属のリサイクルは、自然環境保護の観点や原鉱石の採掘制限による不安定供給への懸念などから、いよいよ注目を浴びるようになり、当社グループは「祖業」たる非鉄金属のリサイクル事業の更なる強化を追求しています。

2025年6月、当社は埼玉県北部に約20,000㎡の土地取得を決定。現在の北九州・大阪の拠点に加え、大規模なスクラップ発生地域である関東地方への進出を計画しています。また、将来的には今後増加する太陽光パネル(パネルのフレームには大量のアルミ押出材が使われています!)の廃材やE-Waste(電子廃棄物、いわゆる「都市鉱山」)のリサイクルに向けた取組みも検討してゆきます。

更に、当社グループ会社のアドバンストマテリアルジャパン(AMJ)が、台湾の出資先企業と共同でレアメタルのタングステンやコバルトの再生事業も手掛けています。

当社グループも、「スクラップ現物」と「動脈産業側と静脈産業側のギャップを埋める機能」を持つ「当社グループならでは」の役割を通じて、「循環経済」の確立に貢献してゆきます。

※AMJ社の取組みが、鉄鋼・非鉄金属の業界紙にも取り上げられました。

AMJ、再生コバルト製品供給 台リエンヨウと協働 | 鉄鋼・非鉄金属業界の専門紙「日刊産業新聞」

【参考文献】

独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構「6.アルミニウム(Al)」 『鉱物資源マテリアルフロー2021』

内閣府 「経済財政運営と改革の基本方針2025」

一般社団法人 日本アルミニウム協会「グリーンとリサイクルに関する用語、リサイクル率の計算方法例についての説明資料」

一般社団法人 日本アルミニウム協会「アルミニウムとは」

当サイトのコンテンツ・情報について、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。

当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。記載された情報は予告なく変更・削除されることがあります。

以上