[E]環境

アルコニックスの環境方針

当社グループは、「環境親和型ビジネスの推進」をマテリアリティの一つとしていますが、この遂行にあたっての戦略策定や経営判断において、気候変動問題の及ぼす影響は大きいものと認識しています。 当社は2023年7月31日にTCFD提言への賛同を表明しています。今後も事業活動に対する気候変動への取り組みや影響、その対策に関する財務的インパクトを適切に把握し、TCFDの枠組みに沿った情報開示や取り組みを通じて、環境・社会の持続性に寄与していきます。また当社グループの持続的な成長と企業価値向上のため、開示情報を活用したステークホルダーの皆さまとの対話も積極的に行っていきます。

アルコニックスでは、地球環境問題を経営上の重要課題の一つと位置づけ、あらゆる活動を通じて地球環境の保全と改善に努め、次の世代に豊かな地球を引き継ぐことを目指しています。

その指針として以下の環境方針を定めています。

アルコニックス 環境方針

-

環境負荷の軽減

地球温暖化、オゾン層破壊、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭などの環境問題の改善に貢献する。

-

循環型事業・省エネルギー事業の促進

枯渇が懸念される資源のリデュース・リサイクル事業、エネルギー使用の低減に貢献する材料・製品の取扱いを促進し、環境問題の改善に貢献する。

-

環境関連諸法規等の遵守

環境関連法規や条例を遵守する。また、受け入れを同意した環境関連の取り決めがある場合は、それを遵守する。

-

環境管理体制の充実

環境管理体制を整備し、環境マネジメントシステムの継続的改善に努め、全社員が地球環境問題への深い認識を持ったうえで企業活動を進めるよう教育啓発活動を行い、地球環境保全活動の一層の充実を図る。

気候変動への取組み

気候変動への基本的な考え方

当社グループは、マテリアリティの「E(環境)」において「事業活動を通じた環境負荷の軽減に努める」としていますが、主要なリスクは、グループ事業活動の拡大に伴う、温室効果ガス(GHG)を中心とした環境負荷増加リスクであると認識しています。2024年3月期における気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言への賛同表明以降、GHGのグループ排出量算定に取り組み、グループ全体のScope1/2の算定手法を確立、リスク評価・管理の枠組みを整備しつつあります。今後、削減計画・目標の設定とPDCAサイクルを確立していきます。

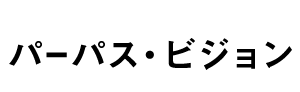

気候変動ロードマップの進捗状況

当社グループは、中期経営計画2023で掲げたロードマップに沿って気候変動に対する取り組みを進めてきました。今後は、アップデートした以下のロードマップに沿ってさらなる取り組みを進めていきます。

当社グループのGHG削減に対する考え方

当社グループは、2050年カーボンニュートラル達成を視野に入れながら、2026年3月期中を目途とする中長期的な削減目標策定へ向け、議論を進めています。

既に取り組んでいるGHG削減施策は、主に生産機械の稼働のために電力を多く使う製造グループ会社における、省エネ施策の徹底、再生可能エネルギーへの切り替えや太陽光パネルの設置等の脱炭素化ですが、引き続き、本社を含む国内外グループ全社が各々の排出規模に応じたGHG排出量の削減に努めていきます。

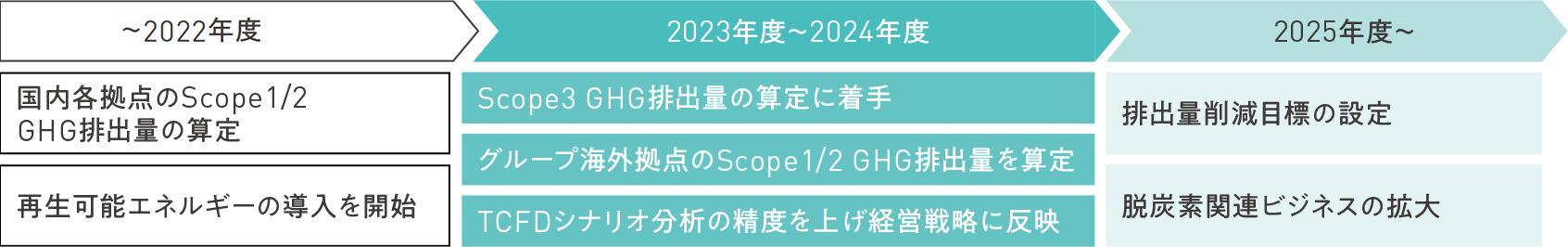

GHG排出量(Scope1+2)の増減分析

GHG排出量(Scope1+2)

| 指標 | 事業セグメント | 2024年3月期 | 2025年3月期 |

|---|---|---|---|

| Scope1+2 | |||

| 商社流通 | 1,443t-CO2 | 1,553t-CO2 | |

| 製造 | 36,313t-CO2 | 34,988t-CO2 | |

| 合計 | 37,756t-CO2 | 36,541t-CO2 |

※ 精査の結果、2025年3月期有価証券報告書に記載の数値とは異なる箇所があります。

持続可能な開発目標「SDGs」の達成に向けての事業活動の一例は「グループ会社の地域貢献」をご覧ください

TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)への取り組み

当社は、気候変動が当社グループの事業に及ぼす影響の大きさを認識し、気候変動リスク・機会を分析し、その対応策を構築すること(以下、気候変動課題とする)は、経営の重要課題であると考えています。

当社では、TCFDの提言に対して、2022年3月期にシナリオ分析を初めて行い、2024年3月期に「賛同」を表明しました。この時のシナリオ分析においては本社の取引を中心に行いましたが、これからはさらにその分析の対象範囲を拡げて、影響測定の精度を高める必要があり、より精度の高い分析、対応策を導き出すために関連する部署も新たに参画して、議論と分析を行っていきます。

GHG/TCFD ワーキンググループ(WG)

検討対象

事業範囲:

当社の注力3分野を対象とし、本社単体事業及び海外事業、子会社を含むグループ全事業に徐々に拡大する。

情報開示と課題:

TCFD提言に基づく4要素11項目で整理していく。財務インパクト評価や対応策の洗練度を上げていく。

イニシアティブへの参画

当社は2022年から国際的な環境NGOである「CDP※」からの調査に回答しています。

2024年度は気候変動質問書に回答し、Bスコア(マネジメントレベル)を受領しています。2025年度以降も回答を継続するとともに、さらなるスコア向上を目指し、引き続き取り組みを進めていきます。

世界中の機関投資家や購買企業を代表して企業の環境情報開示を求めるNGOで、ESG情報開示の「E」に関するグローバルスタンダードです。

TCFDの提言に沿った気候変動関連情報

グローバルで事業を展開しているアルコニックスグループは、気候変動が与える影響の大きさを認識し、当社のサステナビリティ経営における重要課題の一つとしています。現代の国際社会においては、気候変動や深刻化する社会・環境問題等、私たちを取り巻く環境はますます多様化・複雑化しています。こうした課題を認識し、主体的かつ使命感を持って企業活動を行っていくことが、国際社会の課題解決に資するとともに、当社グループの成長にもつながると考えています。

当社は、2003年に定めた「環境方針」にもとづいて環境保全活動を行ってきました。2022年5月には、東証プライム企業として中長期的な企業価値向上の基礎を築くべく、サステイナビリティ基本方針を制定し、マテリアリティを抽出しました。TCFDの提言に対して、今年度「賛同」を表明し、2022年3月期に試みたシナリオ分析の対象を拡げ、TCFD提言に沿った開示を進めており、今後も気候変動に関する財務インパクト及びその対応について引き続き開示を行っていきます。

TCFD提言が求める開示推奨項目と当社対応状況

| 開示推奨項目 | 項目の詳細 | 当社対応 |

|---|---|---|

| ガバナンス | 気候関連のリスクと機会に係る組織のガバナンス体制の開示 | サステナビリティに関連する方針や施策について、取締役専務執行役員CSOを委員長とする「サステナビリティ委員会」で審議・検討を行っています。サステナビリティ委員会の実務を担うサステナビリティ分科会から上申された具体的な企画や施策案について、委員会で審議・検討を行い、その内容を経営会議を通じて取締役会へ報告しています。 |

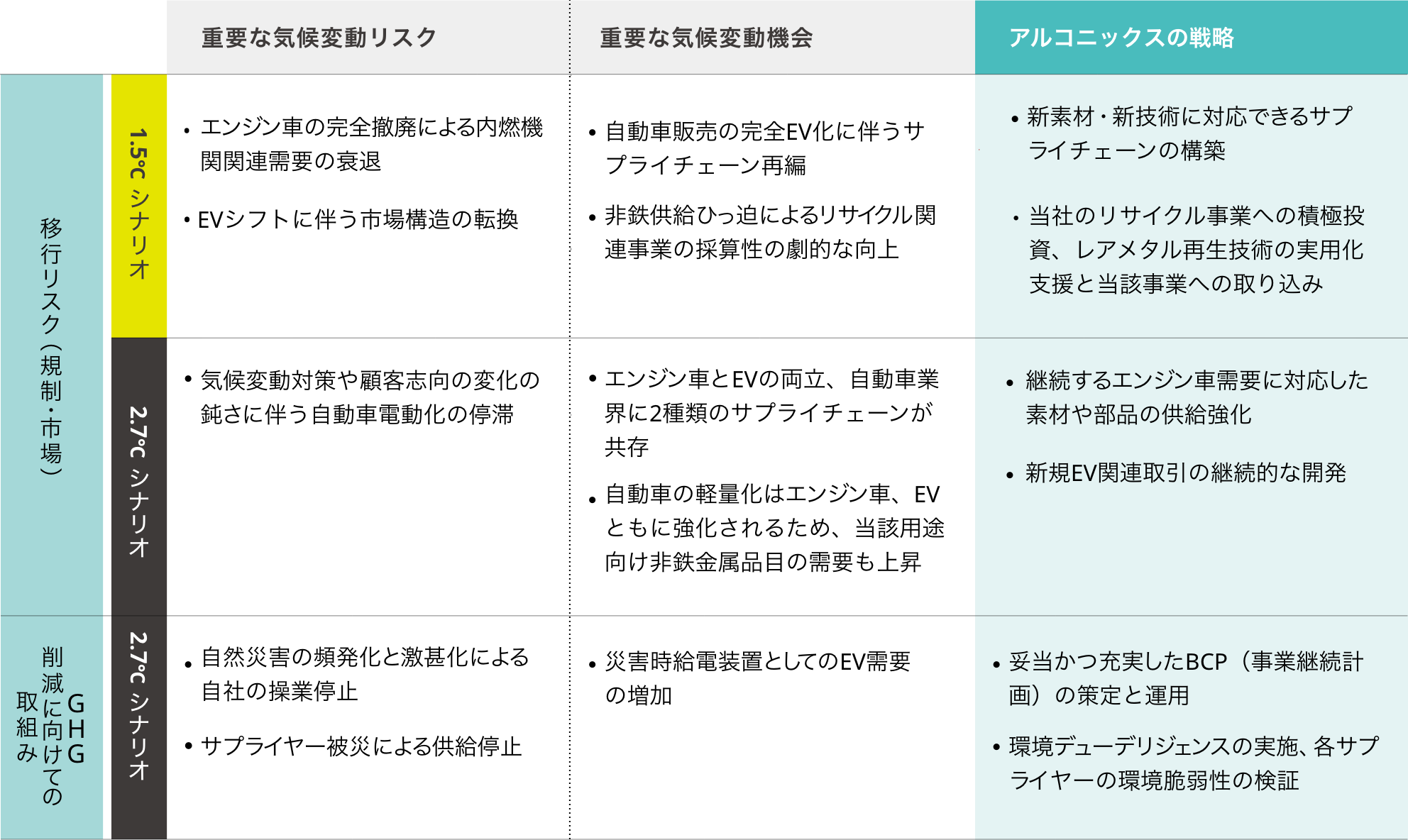

| 戦略 | 気候関連のリスクと機会に関する事業戦略や財務計画への影響の開示 | 当社はIEA*1による2種類のシナリオを用いて、主に自動車関連製品にまつわる移行リスクの分析を行いました。1.5℃シナリオでは、当社が取り扱う銅やレアメタルの需要がZEV*2シフトによって急激に増加することが見込まれ、内燃機関車向け需要の減少というリスクを上回る成長機会を認識しました。2.7℃シナリオでは、ZEVシフトは一定程度進むものの内燃機関車を全廃するには至らず、新車販売台数が増加する限り、当社はZEV向けと内燃機関車向けのいずれの需要も取り込み成長できる見通しです。 |

| リスク管理 | 気候関連のリスクと機会を組織が識別・評価・管理するプロセスの開示 | 多様な事業から当社が構成されていることを考慮して、サステナビリティの観点から新たに認識されるリスクと機会については、サステナビリティ委員会がグループ全体を統括する体制としています。 具体的には、サステナビリティ委員会は、シナリオ分析を通して抽出された当社の気候変動のリスク・機会を、経営会議を通して取締役会に上申します。 取締役会は、その試算を受けて、気候変動の適応と緩和の両面について協議し、具体的な対応策を業務執行部門に指示します。このように、取締役会による経営計画策定プロセスの中に、サステナビリティ関連のリスク・機会の評価体制を組み入れています。 |

| 指標と目標 | 気候関連のリスクと機会を評価する際に用いる指標と目標の開示 | 当社グループは、気候変動課題の解決に向けた第一歩として、2022年3月期以降温室効果ガス(GHG)の排出量算定に取り組んでいます。2023年3月期までは、単体及び国内グループ会社のScope1/2のみ算定を行ってきましたが、サプライチェーン全体の排出量を把握していくため、2024年3月期より海外グループ会社のScope1/2や国内グループ会社のScope3の算定に取り組んでいます。 今後は、削減目標及び計画の立案にも着手していきます。 |

*1 IEA:International Energy Agency(国際エネルギー機関) *2 ZEV:Zero Emission Vehicle(無公害車)

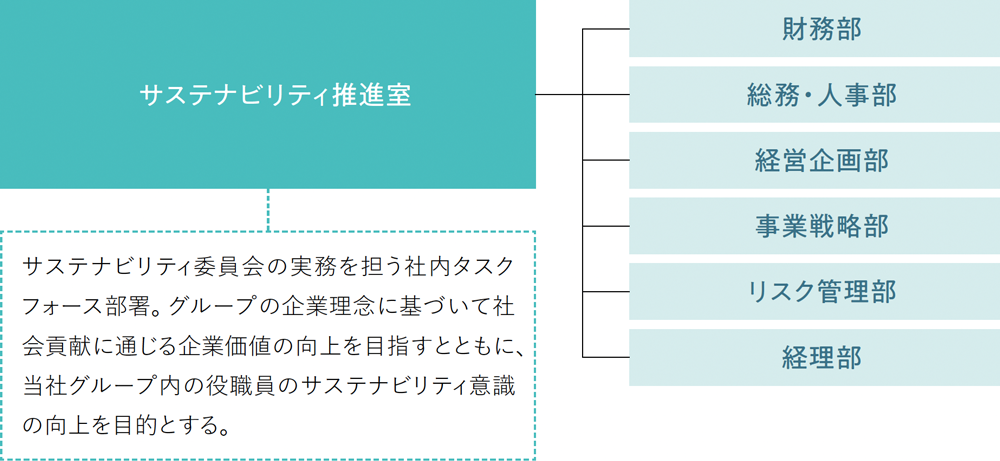

ガバナンス

a)気候関連のリスク及び機会についての取締役会による監視体制

アルコニックスにおいては、取締役会が最高権限を持つ組織であり、気候変動を含む持続可能性に関連する方針を監督しています。コーポレート部門長は、取締役会の一員であり、専務執行役員CSO(Chief Strategic Officer、CSO)として、気候変動に関する実務責任を担っています。この役員はサステナビリティ委員会の議長も務めており、気候変動を含む当社の持続可能性政策について議論しています。

b)気候関連のリスク及び機会を評価・管理する上での経営者の役割

当社の取締役会は、気候変動を含む環境問題や社会問題が当社グループの経営に大きな影響を与える可能性があると考えています。そこで当社は2021年12月にサステナビリティ委員会を設置し、2022年5月にはサステナビリティ基本方針を制定しました。サステナビリティ委員会は、社内取締役5名及びオブザーバーの常勤監査役の6名で構成され、専務執行役員CSOを委員長としております。四半期に一回以上の頻度で開催され、審議内容は適時経営会議に報告します。

* コーポレートガバナンス・コードの略。

リスク管理

a)組織が気候関連リスクを識別・評価するプロセス

当社グループではリスク発生の可能性を認識した上で、各リスクについて主管部署が主体的にリスク対応を行い、リスクの極小化を図る取り組みを行うとともに、リスク管理委員会、内部統制委員会、サステナビリティ委員会等の組織横断的な委員会活動等を通じて、リスク対策を講じております。サステナビリティに関連するリスクについてはサステナビリティ推進室が主体となり、リスクの特定とインパクトの評価を進めています。

b)組織が気候関連リスクを管理するプロセス

気候変動リスクの対応計画の策定は、基本的にはサステナビリティ推進室が担当します。識別・評価されたリスクと対応策については、サステナビリティ委員会が取締役会に報告し、承認を得ます。

c)総合的リスク管理における気候関連リスクを識別・評価・管理するプロセスの位置づけ

現在、当社の総合的リスク管理は、リスク管理部が事務局となるリスク管理委員会が対応しています。リスクの識別・評価については経営に与える影響が大きいと考えられるリスクを重大リスクとし、当社単体やグループ会社におけるリスクアセスメント結果や社会情勢、災害等による物理リスクを踏まえ、重大リスクを定めた上で管理を行っています。

気候変動課題は、リスク管理委員会では現在議論されておりませんが、将来はサステナビリティ委員会と連携し、リスク管理委員会においても重大リスクの一つとして包括的にリスクを検討・議論していきます。

戦略

a)組織が短期・中期・長期の気候関連のリスク及び機会を識別するプロセス

組織の時間軸(短期・中期・長期の視野)におけるリスクと機会の検討状況

2023年5月に公表済みの中期経営計画2023にて示した計画の時間軸との整合性を図り、気候関連課題におけるリスクと機会についてサステナビリティ推進室と関連部署並びに関係会社とともに検討を行っていきます。

組織に重要な財務的影響を与えるリスクと機会を特定するプロセス

当社は、シナリオ分析の実施に際して、主にサステナビリティ推進室が関連部署の支援のもとで気候変動に関する重要なリスクと機会の洗い出しを行い、財務面のインパクト評価と対応策を検討しています。

今後のシナリオ分析では、分析の対象範囲を拡大し、シナリオ分析の精度を上げていきます。

b)気候関連のリスク及び機会が組織のビジネス・戦略・財務計画に及ぼす影響

c)複数の気候関連シナリオに基づく検討を踏まえた組織の戦略のレジリエンス

2023年3月期の事業機会の検討では本社関連部署の担当者が参画し、シナリオ分析においては、具体的に当社の注力3分野に属する様々な取引を対象にして検討した結果、事業の成長性と強靭性が実証されました。

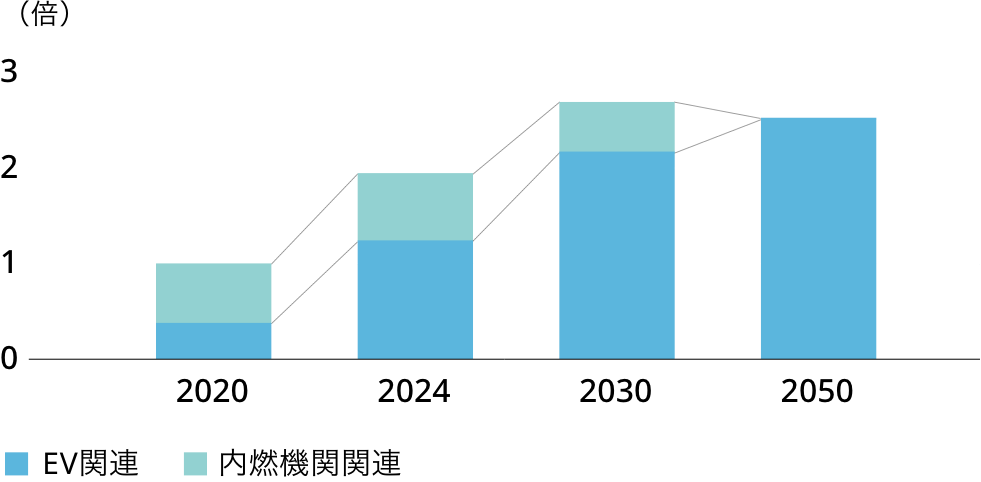

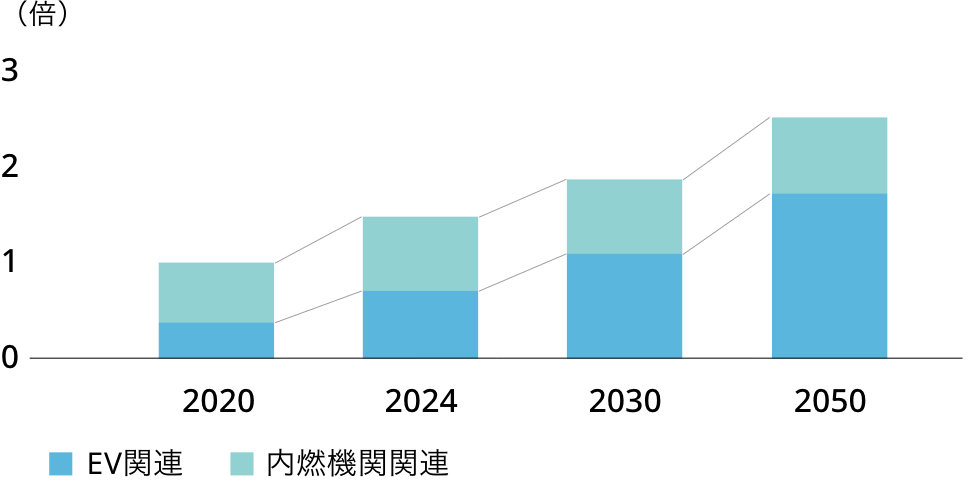

TCFDシナリオ分析

地球の資源を取扱う当社グループは、気候変動という予測困難で不確実な事象に関するリスクと機会を特定し、それらの機会やリスクがどのように当社グループへ影響を及ぼし得るのかを確認するために、TCFDの枠組みに基づき、当社の注力領域である自動車関連取引についてシナリオ分析を実施しました。今後は他の注力領域においてもシナリオ分析を実施し、当社グループにおけるリスクと機会を確認していきます。

気候変動の影響分析

当社はTCFDの枠組みに基づき、注力領域の自動車関連取引についてシナリオ分析を実施。

分析の結果、EV化の進展に伴い、2030年までには、両シナリオ下でも自動車関連取扱高が対2021年3月期(2020年度)比2倍近くに成長する試算。

シナリオ分析対象

アルコニックス単体の自動車関連取引(単体の全取扱高の4割強)⇒EV関連取引と内燃機関関連取引に分解して検証

使用シナリオ

IEA “Net Zero by 2050 Scenario” “Stated Policies Scenario”

前者は2050年GHG排出量正味ゼロ達成シナリオ(平均気温上昇が1.5℃に留まるシナリオ)

後者は各国の現行環境政策の延長線上のシナリオ(平均気温が2.7℃ほど上昇するシナリオ)

分析結果

1.5℃シナリオ

- 内燃機関関連の取引の取扱高は2050年までに約9割強減少

- EV関連取引の取扱高は約6倍に増加

取扱高推移予測(2020年度の両取引の総取扱高を1とする)

2.7℃シナリオ

- 内燃機関関連の取引の取扱高は2050年までに約1.4倍に増加

- EV関連取引の取扱高は約4.5倍に増加

取扱高推移予測(2020年度の両取引の総取扱高を1とする)

TCFDシナリオ分析

今後の課題

- シナリオ分析の対象範囲をグループ全体へ拡張

- 抽出したリスクと機会に対する戦略の実践

- EV化以外のシナリオ検討

指標と目標

a)戦略とリスク管理プロセスに即して気候関連のリスク及び機会を評価する際に用いる指標

当社はM&Aを経営戦略としていますが、その副産物として当社グループ由来のGHG排出量が非連続的に増加する懸念があります。

そこで、再生可能エネルギーの導入比率や省エネルギー設備への投資額、脱炭素貢献型事業の売上高等、当社の企業価値向上と実効的なGHG排出量削減の両方に資する有効なKPIの設定に向けて検討していきます。

b)Scope1、Scope2及びScope3の温室効果ガス(GHG)排出量

Scope3 GHG排出量の算定に着手

2023年度より、当社単体と国内連結子会社(及びその連結子会社)を対象としてScope3算定に着手しました。特に、商社流通セグメントを抱える当社グループにとっての比重が大きいと判断したカテゴリ1(購入した製品・サービス)を主要な算定対象としています。また、2023年度の対象範囲は国内拠点のみですが、2024年度以降は、算定対象を海外拠点まで拡大するとともに、算定対象カテゴリの拡大を目指します。

| カテゴリ | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 算定方法・排出原単位など | 対象 |

|---|---|---|---|---|

| 1. 購入した製品・ サービス |

1,042,601t-CO2 | 1,464,166t-CO2 | 仕入商品の購入金額もしくは購入量に環境省DB*1の排出原単位を乗じて算出 | 当社、国内連結子会社(及びその連結子会社)計21社 |

| 2. 資本財 | 9,875t-CO2 | 23,977t-COsub2 | 固定資産の取得金額に環境省DBの排出原単位を乗じて算出 | 同上 |

| 3. Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 2,779t-CO2 | 3,064t-CO2 | 購入した電気・蒸気については環境省DB、購入した燃料についてはLCI-DB*2の排出原単位を乗じて算出 | 同上 |

*1 環境省DB:サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5)

*2 LCI-DB:LCIデータベース IDEA version 3.1 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 安全科学研究部門 IDEAラボ

※ カテゴリ4以降及び海外拠点については、2025年3月期も引き続き算定対象外としました。

グループ海外拠点のScope1/2 GHG排出量を算定

これまでは当社単体と国内連結子会社(及びその連結子会社)から構成される国内拠点のScope1/2のみ算定を行っていましたが、2023年度よりそのノウハウを活かして海外拠点におけるScope1/2の算定に着手しました。

| 2023年度(単位:t-CO2) | Scope1 | Scope2 | 計 |

|---|---|---|---|

| 海外拠点* | 2,539 | 16,754 | 19,293 |

| 連結グループ排出量 | 6,570 | 31,186 | 37,756 |

* 対象:海外連結子会社(及びその連結子会社)計31社

TCFDシナリオ分析の精度を上げ経営戦略に反映

サステナビリティ委員会傘下のGHG/TCFD WGにより、当社グループの事業構造や利用可能なデータなどを考慮しつつ、適切なシナリオ分析の手法や分析対象事業の選定が進んでいます。

2025年5月に開示予定の次期中期経営計画の策定と併せて、GHG削減目標及び削減計画の策定も視野に入れ検討を進めています。

c)気候関連のリスクと機会を評価する際に用いる指標と目標の開示

当社グループは、気候変動課題の解決に向けた第一歩として、2021年度以降温室効果ガス(GHG)の排出量算定に取り組んでいます。2022年度までは、当社単体と国内連結子会社(及びその連結子会社)のScope1/2のみ算定を行ってきましたが、サプライチェーン全体の排出量を把握していくため、2023年度より海外拠点のScope1/2や国内拠点のScope3の算定に着手しました。

今後はさらなる算定対象範囲の拡大とともに、削減目標及び計画の立案にも着手していきます。

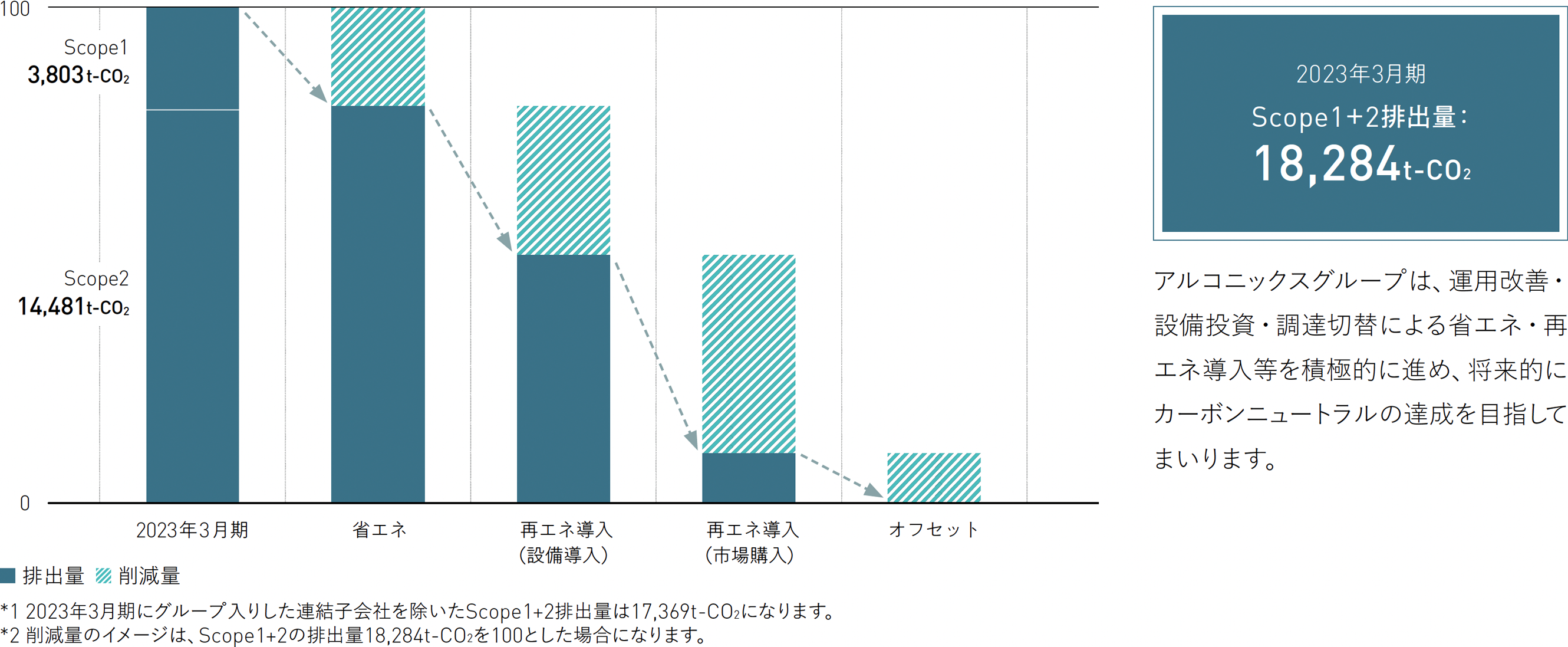

カーボンニュートラル取組の削減量イメージ 連結グループScope1/2排出量を100とした場合

循環型社会実現への貢献

当社の主力商材であるアルミニウムや銅は、人々の生活に欠かせない身近な存在です。また、近年では自動車の燃費向上やEV化を推進するための軽量化に欠かせない素材として、重要度が高まっています。新たな産業を予測し、新事業の開発と私たちのプレゼンスを創出し続けるデザイナーであるアルコニックスは、アルミニウム・銅を取扱う企業として、それらの安定供給を実現しながら、精製段階における環境負荷の低減に取り組むことが当社の使命の一つであり、社会に貢献する手段です。

アルミニウム・銅のリサイクルとアルコニックスの関わり

当社グループは、貴重な地球資源であるアルミニウム・銅を取扱う企業として責任を果たすべく、アルミニウム・銅のリサイクル活動に主体的に関わり、使用済み素材を再び市場に提供し、活かす取組みを推進しています。

環境負荷低減を実現する自動車の軽量化や、需要が拡大している半導体や電子材料部品、製品にとって、アルミニウム・銅は欠かすことのできない素材です。特にアルミニウムは強度が高く軽量であることから、今後様々な用途で必要になる素材です。一方で、環境保護や資源保護のため、アルミニウム・銅の採掘量は年々縮小し、また鉱石の品位の低下傾向が見られるため、そのほとんどを海外からの輸入に依存している日本においては、いかにして需要に応じて安定的に供給するかが問題となっています。その解決策として注目されるのが、使用後のアルミ・銅スクラップの再利用です。

リサイクルで実現する社会貢献

スクラップの溶解再生は、新地金を鉱物のボーキサイトから抽出精製する場合に比べ、排出するCO₂の排出量を約30分の1程度に抑えられるため、環境負荷を大きく低減することができます。また当社は、リサイクル工程で使用される燃料の再生重油の販売も行っており、CO₂排出量削減と廃棄物削減という両面から持続可能な資源の利用に貢献しています。さらに、近年では、宅配ボックスにもそのリサイクル素材が使用されています。これは再配達で発生する輸送コストやCO₂排出量の削減にもつながり、これからの時代に欠かせない非常に意義のある取組みです。

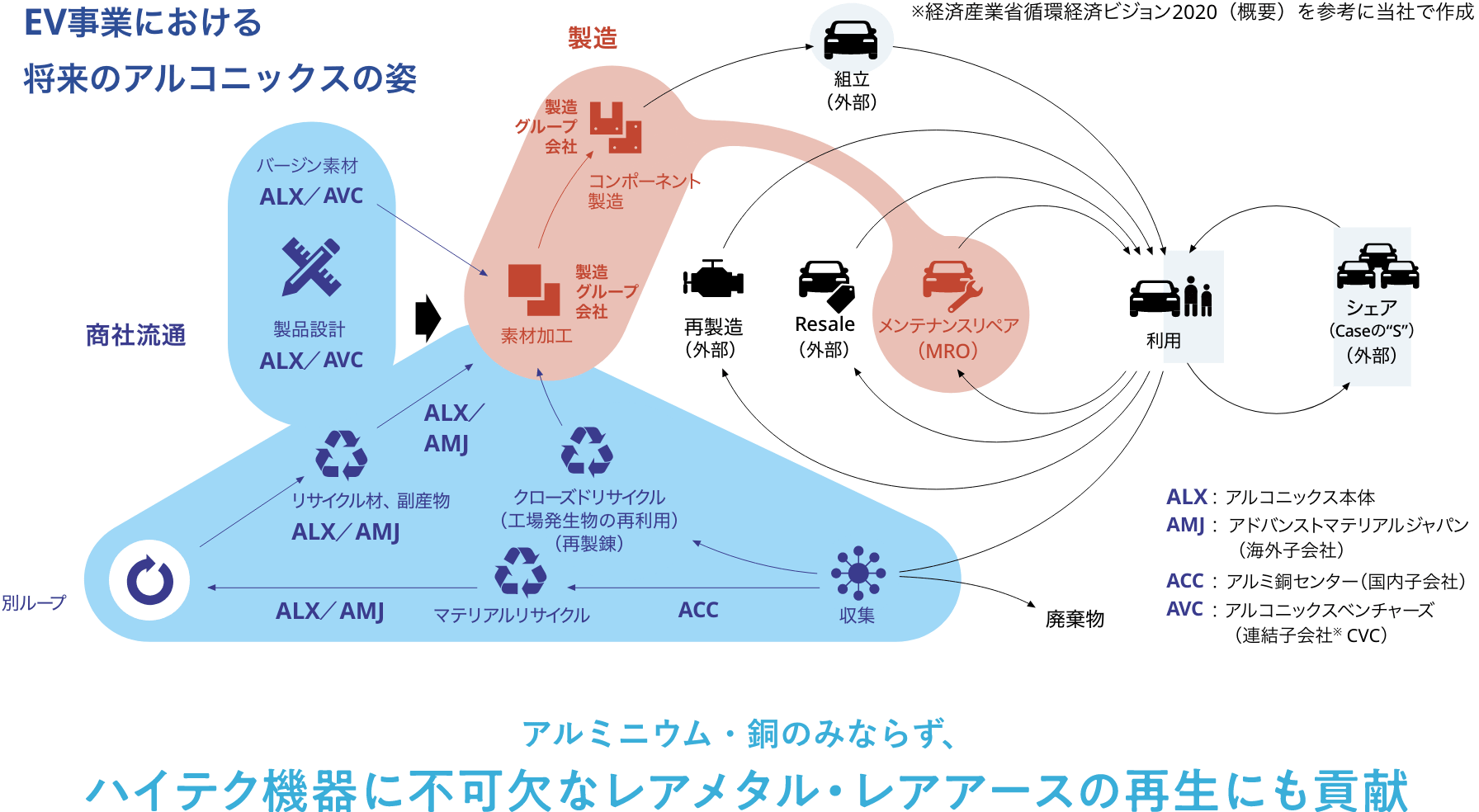

アルコニックスの目指す姿

脱炭素やIoT化の進展に伴い、枯渇性の資源である非鉄金属の再生使用のニーズは今後ますます高まると予想されます。資源の輸入国である日本においては、その重要性は特に高まります。

そこで、創業以来当社が培った非鉄金属リサイクル事業の知見と実績を活かし、非鉄金属の「持続可能な供給」を実現し、社会的価値と経済的価値の共創を目指します。

具体的には、当社グループは、非鉄金属の素材・部品の生産から卸売、さらにリサイクル事業による回収までを一括で担うことで、グループ内で資源が循環する「クローズド・リサイクル」の実現を目指します。その仕組みの構築に向けて、更なるM&A・設備投資による対応機能の拡大や、コーポレートベンチャーキャピタルを活用した新技術の取り込みを図る、「補完型投資」を強化します。

資源再生事業の裾野をさらに広げて、当社は社会全体の循環型経済の構築に寄与していきます。

目指す姿に向けてグループ全体でサステナブルで網羅的な資源供給網を構築