- TOP

- メディア

- ALCONIX's BluePrint

- 次世代パワー半導体で社会を変える――スタートアップ「ノベルクリスタルテクノロジー」とアルコニックスグループが挑む「未来」

次世代パワー半導体で社会を変える――スタートアップ「ノベルクリスタルテクノロジー」とアルコニックスグループが挑む「未来」

商社はスタートアップ企業が「死の谷」を克服するためのパートナーになり得るか

日々、世界で行われているスタートアップ企業による新技術の開発。こうした企業は、日本国内だけで約22,000社(2023年時点)存在し(※)、「世界を一変させる」というロマン・社会的意義と共に日夜研究にいそしんでいます。

(※)出典:内閣官房「新しい資本主義の グランドデザイン及び実行計画 2024年改訂版」P15

しかし、商用化に至るまでには多くの困難があります。開発された製品・サービスを商業レベルで量産し流通させるには、「調達・生産・流通」の流れ(=サプライチェーン)の構築が重要です。つまり、開発時に「売れる」と見込んだ市場に営業を仕掛け、実際の需要を見極めるとともに、適時・適切に供給するサプライチェーンを確立することで、事業継続の「仕組み」を整えることが大切です。これには相当な資金や人材、時間が必要となり、この段階で事業継続を断念するスタートアップ企業も多く、「死の谷」を越えられないとも表現されます。

一方で、商社のビジネスは「需要と供給のギャップを埋め、円滑にモノやサービスが流れるようにすること」と言えます。原点の貿易業務で培った物流機能や市場・業界に関する知見を使った、需要の開拓と供給網のコーディネートは商社ならではのソリューションと言えます。

スタートアップ企業にとっては、「死の谷」を克服し、製品・サービスを商用化するためのノウハウを持つ商社は、心強いビジネスパートナーとなり得ます。商社にとっても、社会を変革し得るソリューションを自社の商材ラインナップに加えることができるというメリットがあります。

特に「素材」・「モノづくり」分野のスタートアップ企業は、事業規模が大きくなるほど、多くの生産設備や資材を確保しなければなりません。非常に難易度の高い領域だからこそ、素材商社として長年にわたりモノづくり業界にかかわってきたアルコニックスは、こうしたスタートアップ企業の「伴走者」としてサポートできるノウハウを持っています。

未来を切り拓くスタートアップ企業のために、商社が果たせる役割

アルコニックスグループは、スタートアップ企業への出資を目的としたコーポレートベンチャーキャピタルファンド(CVC)を運営。単なる出資に留まらず、アルコニックスの営業各部署と協力したマーケティングや営業支援、製造グループ会社での試作や受託製造を行っています。

運営実務を担うアルコニックス 事業戦略部の執行役員 木山さんはこう語ります。

「まだマーケットに出てきていない先端的な商材を開拓し、取り扱うことで、他社と差別化を図っていく必要がありました。(中略)まだ世の中に採用実績すらない、新規性の高い素材や技術を産み出しているスタートアップに対して、(中略)リスクを取って未来のビジネスをつかみに行く、まさにそれはビジネスの本質だなと感じました。」

<アルコニックスのCVCに関してはこちらの記事もご覧ください>

商社を源流とするアルコニックスグループが投資先にできることは一体何なのか。CVCの出資先で、次世代の半導体ウェハー素材「β型酸化ガリウム(β-Ga₂O₃、以下 酸化ガリウム)」(※)の製造開発を手がけるスタートアップ、ノベルクリスタルテクノロジー株式会社(以下、ノベル社)の倉又社長と、アルコニックスの事業戦略部・植山さんにお話を伺いました。

素材ベンチャーと素材商社が手を取り合うことで、どのような社会変革が起こり得るのか──2人が描く未来の設計図《BluePrint》をお示しします。

(※)酸化ガリウムとは、ガリウムというレアメタルで作られた化合物の一種。ウェハーとは、半導体の基板となる円盤状の薄板のことです。

酸化ガリウムをパワー半導体に!可能性を追求するためノベル社を設立

<植山さん(左)と倉又社長(右)>

創業の背景やきっかけ

倉又社長)酸化ガリウムは、元々私たち(ノベル社)の母体に当たる電子部品メーカーのタムラ製作所が、LED基板として研究していたものでした。私もそのメンバーとして2008年に入社しました。研究をしていく中で、酸化ガリウムの「透明で電気をよく通す」という性質を他に使えないかということを考えていたところ、京都大学の藤田 静雄先生のご紹介を受けて、酸化ガリウムのトランジスタへの応用を模索していた情報通信研究機構(NICT)の東脇 正高先生と知り合い、一緒に研究を始めました。2011年にその成果を論文発表したところ、酸化ガリウムを使うパワー半導体(パワーデバイス)の開発が世界的に広まり、ウェハーを研究素材として生産する私たちにも引き合いがかなり入るようになりました(※)。一方で、タムラ製作所が本命視していたLED基板への応用については、2015年あたりに中国勢の台頭と別技術の開発により、採算が見込めない状況になってしまいました。

(※)参照:未来の省エネ材料に新候補、“酸化ガリウム”のトランジスタ動作が初実証:パワー半導体 - EE Times Japan

ただ、パワー半導体の開発向けの引き合いが大きかったので、タムラ製作所にウェハーを作るための設備を購入させてくださいとお願いしたのですが、LED基板として採算が悪化した酸化ガリウムの生産設備に投資することは難しいという判断でした。そこで、1年位悩んだのですが、パワー半導体向けの研究を継続できるよう、分社化して外部資本を導入することをタムラ製作所にお願いし、ノベル社を立ち上げました。タムラ製作所の創業家出身の社長が、研究を続けたいという私の意思に非常に共感して頂いたことも、後押しになりました。

「自分で開発した技術を自分で創業した会社で実用化したい」という思いをずっと持っていました。研究者から経営者になるということで、うまくいかない可能性もある。最終的には、「この機会を逃したらもう二度とチャンスは無い」と考えて、決心しました。

パワー半導体におけるβ型酸化ガリウムの技術的な特徴・優位性

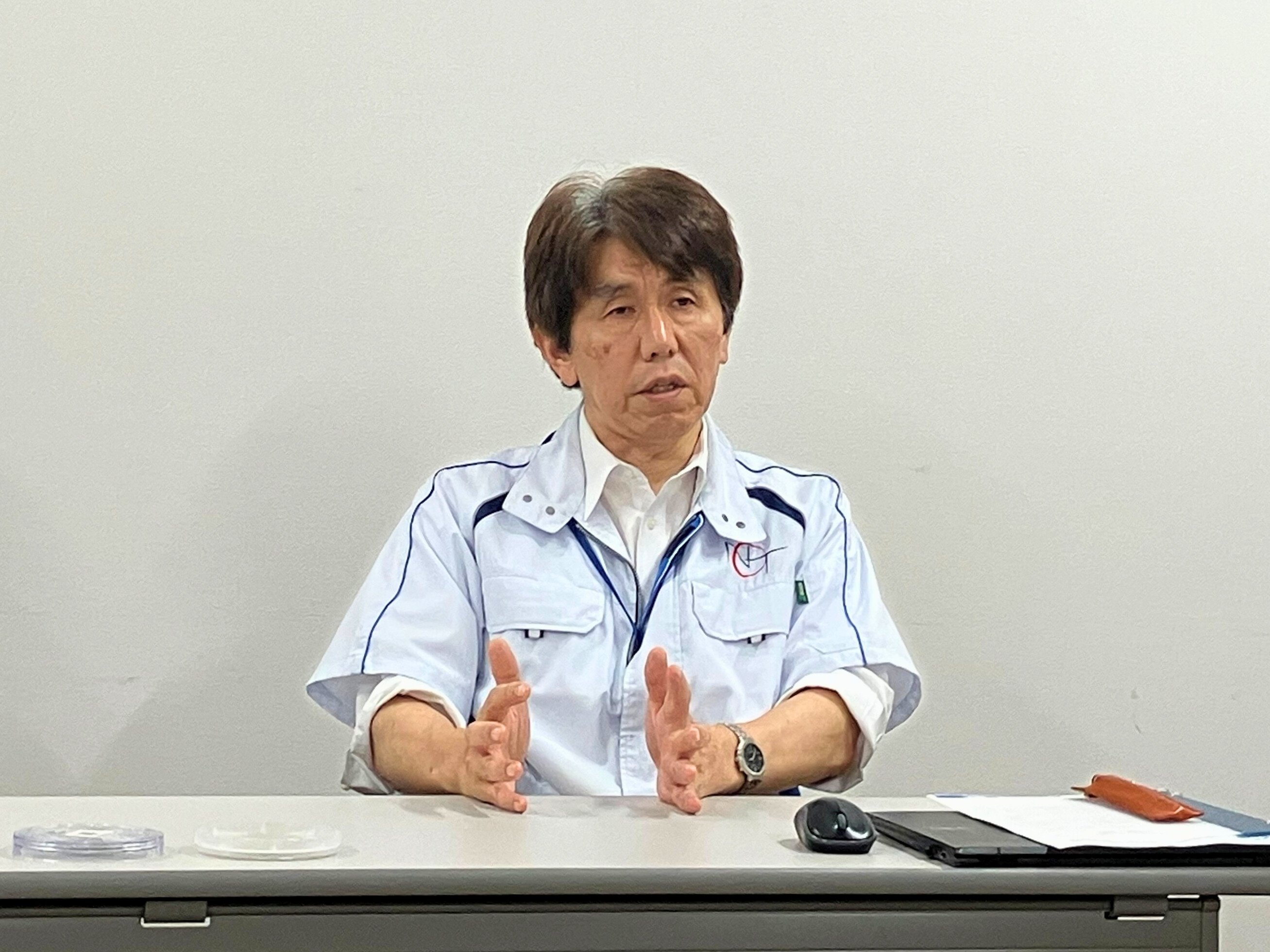

倉又社長)半導体の主な機能は、電流の「整流」(交流と直流の変換)・「増幅」(電気信号の増大)・「スイッチング」(電流のON/OFFの高速切替)ですが、パワー半導体はこれらの性質を使って交直流変換や周波数、電圧の調整をすることで、効率的かつ安定的に電力を供給する装置です。

パワー半導体にはドリフト層と呼ばれる、高電圧への耐久性を確保するための層が設けられています。この層が厚いほど耐圧性は高くなりますが、電気抵抗も増えてしまいます。耐圧性は、「バンドギャップ」という半導体の性能を左右する性質と強い相関性があり、これが大きいほど同じ薄さで高い耐圧性を確保できます。他方、バンドギャップが大きいと電気が流れにくくなる傾向があります。

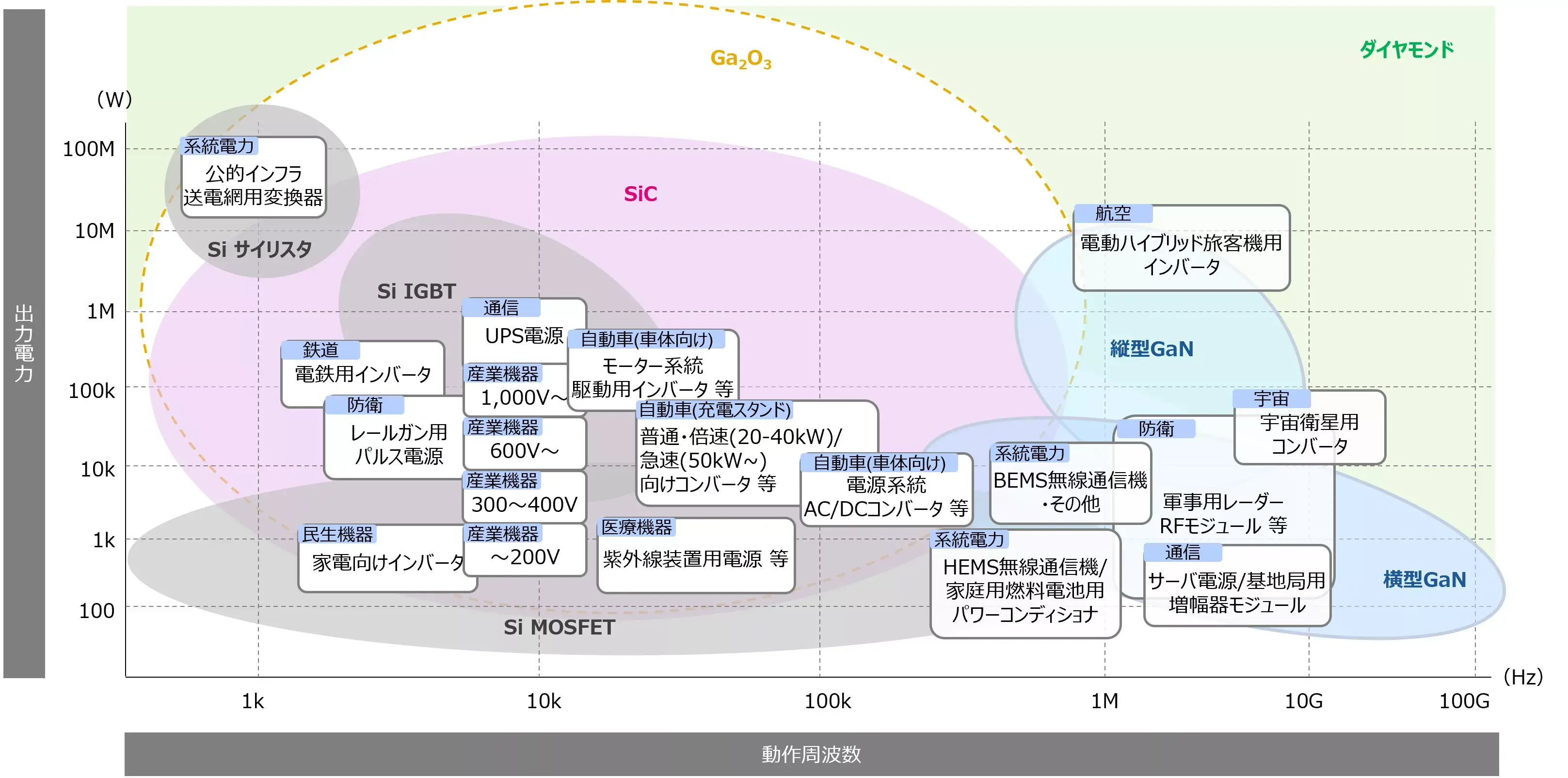

既にシリコン(Si)や炭化シリコン(SiC)、窒化ガリウム(GaN)等が鉄道や自動車などのモーター制御や各種電源装置として実用化されていますが、酸化ガリウムはそうした素材よりも大きなバンドギャップがありながら電流が流れる性質があります。よって、超高電圧の電流を少ない損失で処理できるため、パワー半導体として非常に優れた性質を持っています。

(※出典:「酸化ガリウムパワーデバイスの研究開発」(東脇 et al. 2013))

<半導体の性質や機能に関しては、こちらの動画や記事もご覧いただけます>

(ノベルクリスタルテクノロジー社 公式Youtubeチャンネル)

半導体の作り方とは?前工程から後工程、基板実装まで図解でわかりやすく解説 | アルコニックス株式会社

技術開発の過程で直面した課題とその克服方法

倉又社長)まずデバイスの課題ですが、酸化ガリウムにはp型半導体を作りにくいという弱点があります。電子部品はn型半導体とp型半導体を組み合わせることで様々な機能を果たしますので(※)、添加物を変えたり、他の素材で作ったp型半導体と組み合わせたりすることで弱点を克服しようと試みています。

それから、ウェハーに関しては、半導体産業のセオリーとして、1枚のウェハー上に数多くのチップを作ってコストを圧縮しますので、ウェハーの面積を出来るだけ大きくすることが望ましい。6インチ以上、できれば8インチへ到達することが今の目標です。また、酸化ガリウムは熱伝導性が低い欠点もあり、大きくなればなるほど熱が溜まって歪みや割れが生じやすいため、シリコン等で確立された技術を応用するなどしてウェハーの薄型化を研究しています。

(※)純粋な半導体は電気が流れにくいので、半導体としての機能を高めるために不純物(ドーパント)を注入し、「n型半導体」及び「p型半導体」を作製します。

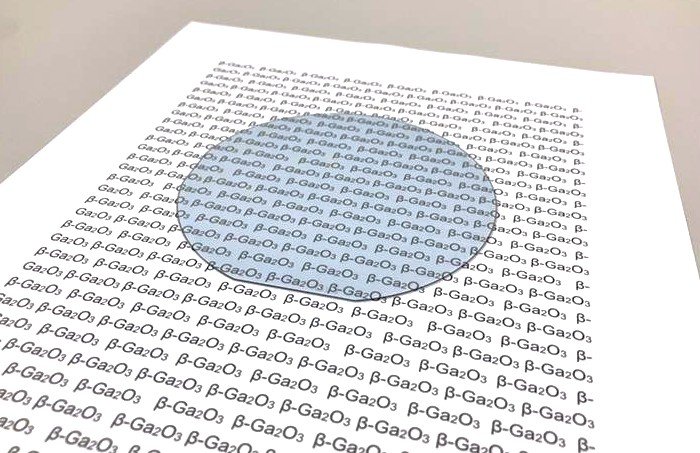

<透明な酸化ガリウムウェハー>

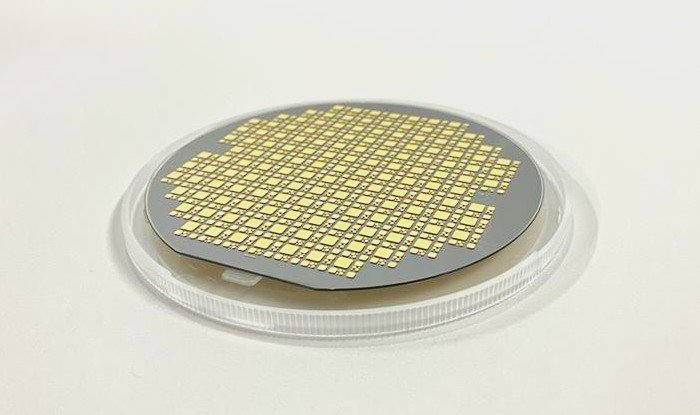

<成膜加工されたウェハー。これから半導体素子が作られます>

酸化ガリウムの可能性に魅了され出資を決断、それぞれの技術と知識で挑む商用化

出資のきっかけ

植山さん)元々アルコニックスには化合物半導体ウェハーの長い取扱実績があり、その上で私は2017年頃から酸化ガリウムに注目していました。酸化ガリウムを用いたパワー半導体の実現には時間がかかると思っていたものの、出資したい気持ちはありました。なかなかチャンスが無かったのですが、2021年にアルコニックスのCVCが立ち上がり、その後ある程度軌道に乗った所で、ノベル社から出資の打診がありました。

化合物半導体を作る会社には大手企業が多く、そんな中で他社と差別化できる「未来の素材」を、どうやってアルコニックスが商売として取り扱えるか、素材商社の人間として日々悩んでいた時に、ノベル社のようなスタートアップから出資のチャンスをいただけたのは、我々アルコニックスとして考えていたCVCの枠組みから見て一番理想的な形でした。

倉又社長)基本的に、出資いただいた各社さんには、純投資ではなく、一緒に事業を立上げていただきたいという方針でした。アルコニックスには以前よりウェハーのビジネスのご経験があり、欧州でお客様との関係性を構築していました。そのため、顧客との繋がりや関連ビジネスの経験の深さを私たちとしても高く評価しており、出資を受け入れました。

両社が期待する協業の形

倉又社長)私たちが生産した製品は、各社の量産品にそのままご導入いただける訳ではありません。既存の素材で各社が生産ラインを組んでいるので、酸化ガリウム用に一気に転換できるわけではありません。

アルコニックスは、半導体ウェハーの国際取引を長く営んでいらしたので、半導体メーカーとのコネクションをたくさんお持ちです。そういった方々に私たちの製品や技術開発の状況をご紹介いただき、酸化ガリウム製デバイスの研究を促していただく。そして、彼らからの研究フィードバックもいただき、私たちの製品に反映する。そういった形でもお手伝いいただいています。

植山さん)私たちの役割は、できることを何でもやって、マーケットそのものを創出することです。メーカー側が予算を付けて研究に着手できるよう、試作用ウェハーの販売やデバイスの貸し出しなど、色んなことをしています。また、成膜装置メーカーにもウェハーを出して、装置開発を働きかけるなど、多方面を巻き込んでサプライチェーンを広げる動きを行っています。具体的には、アルコニックスの事業部隊(電子材料第一部)や欧州法人と共に、現地の展示会にノベル社と一緒に出展したり、欧州の半導体大手に紹介したりもしましたね。

ノベル社の株主は、金融系ベンチャーキャピタルは1社だけで、あとは全部事業会社なんですよ。皆さんがそれぞれ自身の技術や何かを持ち寄ってきています。例えば、ウェハーを磨く技術を持っている会社さんや、デバイスの知識を持つ会社さん。みんな、酸化ガリウムを世に出そうとして集まっています。私たちもその1社です。

倉又社長)先日アルコニックスと長年付き合いのある世界有数のウェハーメーカーさんにも出資をお願いしようとご紹介いただいた所、大変興味を持っていただき、Web面談には同社のCTO(最高技術責任者)にも参加していただきました。

「酸化ガリウムの社会実装までには時間があと少し掛かりそうなので、もうちょっと待ちたい」という話ではありましたが、同社とは今でも継続してコミュニケーションしています。

将来構想と社会インパクト──“夢みた未来”を形にする

社会実装に必要なブレイクスルー

植山さん)モノづくりの分野では、ソフトウェアなどと違って、一発大きなブレイクスルーをすればいいわけではなく、全ての加工工程における小さなブレイクスルーの積み重ねとして、最終的な結果が出てくるものだと思います。

倉又社長)そうですね。私たちの場合、何かものすごくわかりやすいブレイクスルーが必要というよりは、今やっている開発を地道に取り組めば、目指す領域、社会実装が可能なレベルに到達できると思っています。例えば、直近、非常に安いコストで大きな結晶を作るための技術の開発が大きく前進しました。デバイスの方でも、課題になっていた事象を解消するような前進が出てきています。このペースを維持できれば、数年以内にはゴールに到達できるかなと思います。

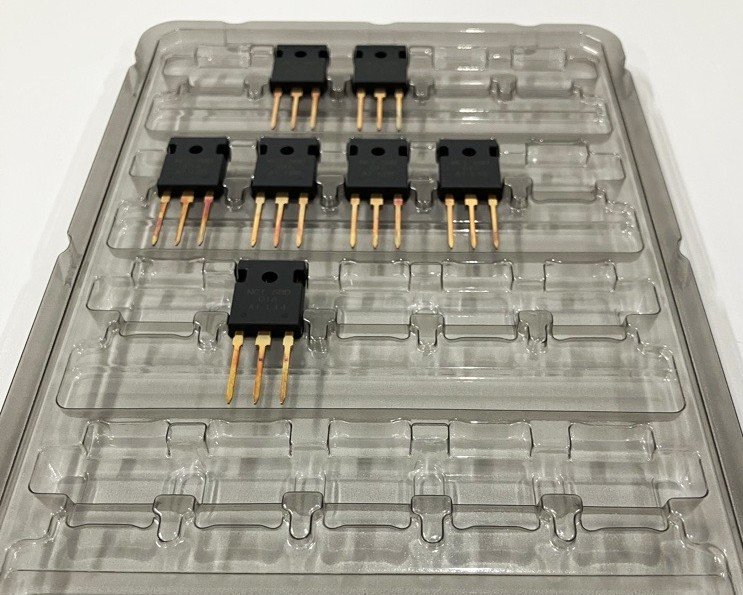

<酸化ガリウム製トランジスタのサンプル。将来様々な機器に組み込まれているかもしれない>

酸化ガリウムの商用化がもたらす社会変革

倉又社長)電力がもっと有効に使えるようになってくるなと思っています。酸化ガリウムは超高電圧の大電力を処理できるので、そうした電気を扱う分野に真っ先に使われると想定しています。

例えば、再生可能エネルギー(太陽光や風力など)は原子力や火力発電に比べて使いにくいのが現状です。電圧や周波数が不安定ですし、生産地と消費地が離れる傾向があります。そのため、電力需給バランスが乱れて停電を引き起こしたり、発電出力を制御するというもったいない事象が起きたりしており、再エネの効率的な利用が課題となっています。

日本政府は電力の生産地と消費地を結ぶ長距離の高圧直流送電システムの強化を進めていますが、酸化ガリウムを使った超高圧パワー半導体を使うことで、これを今よりずっと高効率・低損失で実現できます。同様に、電力供給調整用バッテリーを低損失で効率的に充電できるようになります。こうして、スマート・グリッド(※)の実現にも貢献すると考えています。

<素材別パワー半導体技術・用途動向 出典:パワー半導体 - KPMGジャパン(2023)>

(※)「スマートグリッド(Smart Grid)を直訳すると「賢い電力網」となり、日本では「次世代送配電網」を指します。これは、情報通信技術(ICT)を活用して、あらゆる電源からの電力の流れを供給側、需要側が相互に連携して監視・制御し最適化する電力網のことです。」

出典:次世代の電力供給方法!「スマートグリッド」を3分解説! | 東京電力

この実現に向け、アルコニックスに期待していること

倉又社長)新たなソリューションの実装、およびそのサプライチェーンの構築に、一緒に取り組んでほしいと思います。やっぱり、新しいものを生み出して新しい世界を生み出すという中で、何も経験が無い会社さんですと、どんな取組みをすれば何が起こり、次にどう進むのか予測できない。

しかし、アルコニックスは長年の化合物半導体ビジネスの経験があるので、今後の進め方について相談できることは非常に心強い。アルコニックスのお客さんも同じように感じているでしょうから、私たちとお客さんの間に入って頂き、コンセプトを共有していただくという形で今後も協力いただきたいと思っています。

植山さん)ありがとうございます。私たちの商社流通セグメントは固有の技術を持たず、情報収集や商流構築のために足を動かすことが機能です。だからこそ、サプライチェーンの構築に向けて、私たち営業が、モノが売れるようになるには何が足りないのか、しっかりとアンテナを張り、足りないところを埋められるよう橋渡しをしていきたいと考えています。

“もうはじまっている『未来』”──拡大する市場を、「つなぐ」力で切り拓く

パワー半導体市場は、2025年度の約3.5兆円から10年で約7.7兆円規模へと倍増すると予測されています。その成長の大部分が、SiC、GaN、そして、2026年頃には実用化の可能性がある酸化ガリウムといった「次世代パワー半導体」によって牽引される見通しです(※)

(※)出典:パワー半導体の世界市場を調査 | プレスリリース | 富士経済グループ

特に、大量に電力を消費するデータセンターが相次いで建てられ、再エネ電力の全国的かつ効果的な分配が国家的課題となる中で、高電圧向けパワー半導体のニーズは顕在化しつつあります。

ノベル社とアルコニックスは、この成長市場において、素材開発と商流構築の両面から、障壁を乗り越え、社会を変えるイノベーションを目指しています。それは、研究成果という「シーズ」を、多様な「ニーズ」に結び付けて世に送り出す、アルコニックスの「つなぐ」力の面目躍如かもしれません。

「もうはじまっている『未来』を掴む」──その証明が、ここにある。